Datenportal

Bilanzportal

Praxisinformationen

Impressum

Datenschutz

Version 0.0 alpha

Wälder sind als Kohlenstoffspeicher, Rohstofflieferant und vor allem als Lebensraum für diverse Arten von großer Bedeutung. Heutzutage sind über 30 % der Landfläche Deutschlands bewaldet (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2024). Deutschlands Wälder sind dabei stark anthropogen geprägt. Es gibt keine Wälder mehr, die sich noch in einem völlig natürlichen Zustand befinden (Parviainen et al. 2000; Luick et al. 2021).

Insbesondere vor dem Hintergrund des globalen Biodiversitätsverlusts und des Klimawandels steigen weltweit die Bemühungen, die Natur nachhaltig zu schützen. Bereits 2007 wurde die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) verabschiedet, welche das UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) für Deutschland umsetzen soll (Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung - AGENDA 21 1992; Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) 2007). Die NBS wurde 2024 aktualisiert (BMUV 2024) und beinhaltet für den Lebensraum Wald verschiedene Zielsetzungen, die den Erhalt bzw. die Entwicklung natürlicher und naturnaher Waldgesellschaften sowie naturschutzfachlich bedeutsamer historischer Nutzungsformen sicherstellen sollen. Als ein wesentliches Ziel wird angestrebt, dass sich bis zum Jahr 2030 fünf Prozent der Waldfläche Deutschlands natürlich entwickeln können. Für Wälder der öffentlichen Hand sollte der Anteil ungenutzter Wälder zehn Prozent betragen, um deren Vorbild- und Gemeinwohlfunktion hervorzuheben.

Das sogenannte 5 %-Ziel wurde seither kontrovers diskutiert (Schramm & Hartard 2009; Walentowski 2011; Schulze & Ammer 2015; Stübner et al. 2016; Harthun 2017; Meyer 2018; Meyer et al. 2019; Höltermann et al. 2020; Luick et al. 2022). Aus diesem Grund widmet sich das erste Kapitel der Praxisinformationenreihe den Hintergründen von Wäldern mit natürlicher Waldentwicklung (NWE), ihrer Entwicklungsgeschichte in Deutschland, ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung sowie Potenzialen für die Zukunft.

Natürliche Waldentwicklung setzt das naturschutzfachliche Konzept des Prozessschutzes für Waldökosysteme um. Kern jenes dynamischen Naturschutzansatzes ist das ungesteuerte Zulassen ökologischer Prozesse auf verschiedenen Ebenen, wodurch die waldtypische Biodiversität wiederhergestellt und erhalten werden soll (Sturm 1993; Schuster 2010; Braunisch 2015). Von besonderer Bedeutung sind Alters- und Zerfallsphasen sowie frühe Sukzessionsstadien auf belassenen Störungsflächen. Im naturschutzfachlichen Diskurs können innerhalb jenes Prozessschutzgedankens mehrere Verständnis-Leitbilder differenziert werden, die jeweils unterschiedliche Konsequenzen für das spätere Flächenmanagement nach sich ziehen (Sachverständigenrat für Umweltfragen 2016). Für die hier präsentierten Praxisinformationen orientieren wir uns an dem „aktualistischen“ Prozessschutzleitbild (Sachverständigenrat für Umweltfragen 2016), welches keinen bestimmten Zielzustand des Ökosystems definiert. Das Zulassen der Waldentwicklung ohne Lenkung ermöglicht es, dynamische Ökosystemprozesse, beispielsweise nach Störungen, besser zu verstehen.

Was genau versteht man unter „Wäldern mit natürlicher Entwicklung“? Gemäß der Definition von Steinacker et al. (2023) umfassen die Mindestanforderungen an NWE-Flächen die dauerhafte und rechtsverbindliche Aufgabe der forstlichen Nutzung und von naturschutzfachlichen Pflegemaßnahmen auf einer zusammenhängenden Fläche von mindestens 0,3 ha (vgl. Tab. 1). Die Mindestgröße von 0,3 ha wurde gewählt, um auch kleinräumige, azonale Waldgesellschaften und Sonderstandorte abzudecken. Die verbindliche Sicherung des dauerhaften Nutzungsverzichts kann über verschiedene Ansätze gewährleistet werden.

| Mindestanforderungen an NWE-Flächen | |

|---|---|

| Definition "natürliche Waldentwicklung" | Wald oder waldfähige Flächen, auf denen dauerhaft weder forstliche noch naturschutzfachliche oder landschaftspflegerische Eingriffe stattfinden, und für die dies rechtsverbindlich festgesetzt ist. |

| Flächengröße | ≥ 0,3 ha |

| Rechtsverbindliche Sicherung | Hoheitliche Unterschutzstellung, vertragliche oder dingliche Sicherung der dauerhaften natürlichen Waldentwicklung. Beispiele: Erlass/ Verordnung als Schutzgebiet, Vertragsnaturschutz, Kompensationsmaßnahme, Grundbucheintrag, veröffentlichtes Naturschutzkonzept als dokumentierte Eigenbindung, Stiftungssatzung |

| Aktuelle Bestockung | Naturnähe der aktuellen Bestockung ist aus naturschutzfachlicher Sicht wünschenswert, jedoch im Sinne der Mindestanforderungen nicht obligatorisch. Auch waldfähige Sukzessionsflächen (z. B. stillgelegte Truppenübungsplätzen) sind anerkennungsfähig. |

| Zulässige Maßnahmen auf NWE-Flächen | |

| Waldschutz | Jagd, Brand- und Forstschutzmaßnahmen bei Gefahr im Verzug |

| Erholung | Öffentlicher Zutritt, Verkehrssicherungsmaßnahmen, soweit nicht durch andere Regelungen unterbunden |

| Forschung | Nicht zerstörend wirkende Forschungsaktivitäten |

Die Artenvielfalt ist der am häufigsten untersuchte Aspekt der Biodiversität. Der Begriff Natürliche Waldentwicklung ruft bei vielen Menschen die Vorstellung von reichhaltiger Artenvielfalt hervor. Aber stimmt diese Erwartung? Diese Frage wird im „Faktencheck Artenvielfalt“ (Wirth et al. 2024), wo unterschiedliche Positionen aus der Fachliteratur gegenübergestellt werden (u.a. Paillet et al. 2010; Halme et al. 2010; Bässler & Müller 2015; Schulze & Ammer 2015; Dieler et al. 2017; Schulze 2018; Schulze et al. 2019; Höltermann et al. 2020), näher beleuchtet.

Während einige Untersuchungen (Dieler et al. 2017; Schall et al. 2018; Schulze 2018; Schulze et al. 2019) keine positiven Auswirkungen von natürlicher Waldentwicklung auf verschiedene Artengruppen findet, zeigt die größere Anzahl der Studien, dass die Vielfalt an Waldarten, die auf Altbäume, Totholz und Habitatkontinuität angewiesen sind, in sich natürlich entwickelnden Wäldern meist höher als in genutzten (Winter et al. 2005; Müller et al. 2007a, 2010; Bradtka et al. 2010; Bässler & Müller 2010; Paillet et al. 2010; Bässler et al. 2012; Lehnert et al. 2013). Lichtliebende Gefäßpflanzen und Störzeiger werden durch forstliche Nutzung begünstigt (Härdtle et al. 2001; Schmidt & Schmidt 2007; Meyer et al. 2022), sodass sich in Wirtschaftswäldern häufig eine zwar artenreichere, aber weniger typische Krautschicht als in ungenutzten Wäldern ausbildet. Auch für Moose ist dieser Zusammenhang belegt (Mölder et al. 2015).

Überwiegend wurden die Studien in Naturwaldreservaten und z. T. auch in von Fichtenwäldern dominierten Nationalparken durchgeführt. Weil sich die vorhandenen Studien auf bestimmte Waldgesellschaften und Regionen beschränken, sind belastbare Abschätzungen für die Naturräume und natürlichen Waldgesellschaften Deutschlands insgesamt bisher nicht möglich.

Die Baumartendiversität, bei der gewöhnlich der Anteil der Buche zulasten der Mischbaumarten, speziell der einheimischen Eichenarten, steigt, verläuft auf Flächen mit NWE über einen unerwartet langen Zeitraum (Straußberger 1999, 2001; Meyer et al. 2000, 2006, 2015; Kölling 2003; Rohner et al. 2012, 2013; Meyer et al. 2016a). Neben Konkurrenz spielen auch natürliche Störungen wie die Eichenkomplexkrankheit eine Rolle (Meyer et al. 2006, 2015; Meyer & Mölder 2017).

Die Vielfalt waldtypischer, seltener Pflanzenarten wird durch die Habitatkontinuität und Landnutzungsgeschichte geprägt, besonders in Regionen mit wenig historisch alten Waldstandorten wie dem nordwestdeutschen Tiefland (Schmidt et al. 2009; Kriebitzsch et al. 2013). Ein Wald gilt als "historisch alt", wenn er seit mindestens 200 Jahren als Wald existiert (Wulf 1994), unabhängig von Bestockung und Bewirtschaftung. Waldkontinuität ist nicht notwendigerweise mit einer natürlichen Waldentwicklung verbunden. Die Biodiversität von Wäldern mit natürlicher Entwicklung hängt jedoch nicht zuletzt von der Waldgeschichte ab. Da Wälder mit natürlicher Waldentwicklung definitionsgemäß langfristig angelegt sind, schafft sie zudem die Voraussetzung für zukünftige Waldkontinuität.

Veränderungen in der strukturellen Vielfalt werden maßgeblich von der Baumartenzusammensetzung und dem Störungsregime beeinflusst (Leidinger et al. 2021).Störungen erhöhen i. d. R. die räumliche Heterogenität der Waldstruktur und wirken sich daher meist positiv auf die Biodiversität aus (Müller et al. 2010). Selbst auf großflächige Sturmereignisse und Borkenkäferbefall folgt meist eine räumlich differenzierte und oft auch gemischte Waldverjüngung (Heurich 2008; Keidel et al. 2008; Blaschke et al. 2016). Nach Meyer (2019) erhöhen sich auf einer zuvor mit Fichten bestockten Waldforschungsfläche im Nationalpark Harz nach Sturmereignissen und Borkenkäferbefall sowohl die strukturelle Heterogenität als auch die Strukturvielfalt der Bestände. Verschiedene Studien zeigen, dass in ungenutzten Wäldern eine beträchtliche Menge Totholz akkumuliert wird (Vandekerkhove et al. 2005; Müller & Bütler 2010; Meyer & Schmidt 2011; Paillet et al. 2015; Seibold et al. 2016). Außerdem ist bei geringerer Nutzungsintensität eine Zunahme der kleinräumigen Struktur- und Habitatvielfalt zu beobachten (Winter 2006; Müller et al. 2007b). Insgesamt bilden sich nach der Aufgabe der forstlichen Nutzung die verschiedenen Merkmale natürlicher Wälder allerdings vermutlich in sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit heraus (Meyer 2013). Die Dauer und die relevanten Einflussfaktoren dieses Wiederherstellungsprozesses können bisher nur ansatzweise abgeschätzt werden (Paillet et al. 2015). Für Mikrohabitate, wie beispielsweise Höhlen, Rindentaschen u. Ä., dürften Zeiträume von mehr als 50 Jahren anzusetzen sein, bis es zu einer signifikanten Erhöhung ihrer Dichte und Vielfalt kommt (Larrieu et al. 2012, 2017). Baumartenzusammensetzung, Störungsregime und Baumdimension haben einen starken Einfluss auf diesen Prozess (Larrieu & Cabanettes 2012).

Gegenüberstellungen von forstwirtschaftlich genutzten und nicht genutzten Wäldern müssen den Wandel zur naturnahen Bewirtschaftung in den öffentlichen Forstbetrieben in den letzten Jahrzehnten einbeziehen, bei dem Laub- und Mischwälder und strukturreiche Wälder gefördert werden und Habitatbäume und Totholz fester Bestandteil von Wäldern sind. Diese Veränderungen haben mutmaßlich zur Annäherung von bewirtschafteten Wäldern an Naturwälder beigetragen und die Verfügbarkeit zuvor seltener Habitatstrukturen erhöht.

Die Zusammenhänge zwischen der Waldstruktur und Lebensraumausstattung auf der einen und der Artenzusammensetzung und -vielfalt auf der anderen Seite sind im Wald sehr komplex und bisher unzureichend geklärt (Meyer 2018). Eine stärkere Einbeziehung der Wald-, Nutzungs- und Störungsgeschichte und die Erweiterung des Fokus auf die Landschaftsebene erscheinen für die Erklärung der vorhandenen Artenvielfalt erforderlich (Flensted et al. 2016; Schmidt et al. 2016; Ammer et al. 2017). So wurden die Unterschiede zwischen bewirtschafteten und unbewirtschafteten Waldflächen in der Vergangenheit fast ausschließlich auf α-Diversitätsniveau, d. h. zumeist beschränkt auf einzelne Bestände, die bestimmten Waldentwicklungsphasen angehörten, untersucht. Diese Betrachtung vernachlässigt aber die Bedeutung der β-Diversität (Mori et al. 2018). Diese ist jedoch für (bewirtschaftete wie vermutlich auch für unbewirtschaftete) Systeme, die unterschiedliche Phasen integrieren, von großer Bedeutung (Schall et al. 2018b).

Die mittel- bis langfristige Kohlenstoffbilanz von Wäldern mit natürlicher Entwicklung wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. Während eine Reihe von Studien darauf hindeuten, dass ungenutzte Old-Growth-Wälder dauerhaft oder zumindest über Jahrhunderte eine Kohlenstoffsenke darstellen (Janisch & Harmon 2002; Knohl et al. 2003; Hessenmöller et al. 2008; Luyssaert et al. 2008; Ralhan et al. 2023; Idoate-Lacasia et al. 2024), gehen Köhl et al. (2011) und Hasenauer (2011) von einer ausgeglichenen oder negativen Bilanz aus. Untersuchungen von Mund (2004) und Mund und Schulze (2006) zeigen, dass seit mehreren Jahrzehnten nicht bewirtschaftete Buchenmischwälder einen höheren Vorrat an Bodenkohlenstoff und eine höhere Biomasse als bewirtschaftete Buchenwälder aufweisen. Seit rund 30 Jahren unbewirtschaftete Buchen-Naturwaldreservate besitzen einen erheblich höheren lebenden Derbholzvorrat als vergleichbare weiterhin bewirtschaftete Buchenwälder (Meyer 2013). Außerdem zeigten Meyer et al. (2021) für Buchenwälder mit natürlicher Entwicklung in Nordwestdeutschland einen positiven Effekt von Alter und Zeit seit Flächenstilllegung auf die Biomasse und damit auch auf den Kohlenstoffspeicher dieser Bestände. Nagel et al. (2023) gehen von einer linearen Zunahme des Kohlenstoffvorrats für mindestens 50 Jahre nach Flächenstilllegung aus. Sie betonen, dass selbst Wälder mit natürlicher Entwicklung bei einer Abnahme der Senkenfunktion im Laufe der Zeit dennoch weiter stabile Kohlenstoffspeicher darstellen. Springer et al. (2024) stellten eine generell höhere Kohlenstoffspeicherung in Buchenwäldern verglichen mit Fichten- oder Kiefernwäldern fest. Jacob et al. (2013) betonen auch die Speicherleistung ungenutzter Fichtenwälder, die aber deutlich sinkt, wenn großflächige Kalamitäten (Borkenkäfer oder Sturm) auftreten (Spielvogel et al. 2006).

Auf der globalen Ebene zeichnen sich eine Abnahme der Bodenrespiration und eine Zunahme des Kohlenstoffspeichers mit steigendem Waldalter ab (Pregitzer & Euskirchen 2004). In den Kalkalpen ist nachgewiesen worden, dass der organische Kohlenstoffgehalt der Waldböden bewirtschafteter Wälder geringer als derjenige unbewirtschafteter Wälder ist (Christophel et al. 2013). Krueger et al. (2017) fanden in einer Vergleichsstudie von drei Paaren bewirtschafteter und unbewirtschafteter Wälder in Bayern keine signifikanten Unterschiede des Kohlenstoffvorrats im Boden. Sie gehen davon aus, dass eine natürliche Waldentwicklung über einen Zeitraum von 40 bis 100 Jahren nicht ausreicht, um sich signifikant auf den Kohlenstoffvorrat im Boden auszuwirken. Für Deutschland wurde auf der Grundlage der Bodenzustandserhebung die Veränderungen des Kohlenstoffvorrates der Waldböden abgeschätzt und ein allgemeiner Anstieg trotz steigender Nutzungsintensität festgestellt (Grüneberg et al. 2014). Die Auswirkungen einer Aufgabe der forstlichen Nutzung konnten dabei aufgrund der geringen Flächenanteile von NWE allerdings nicht betrachtet werden.

Infolge der Substitutionswirkung von Holzprodukten im Wirtschaftssystem erbringen genutzte Wälder langfristig eine höhere Mitigationsleistung als ungenutzte Wälder (Köhl et al. 2011; Klein et al. 2013; Herbst et al. 2015; WBAEV & WBW 2016; Gustavsson et al. 2017; Pukkala 2017). Bolte et al. (2022) weisen allerdings auch auf die hohe Dynamik der Substitutionswirkung je nach Holznutzung und zur Herstellung benötigter Energie hin. Außerdem können aus der Nutzung entlassene Wälder bewirtschafteten Wäldern zunächst überlegen sein (Köhl et al. 2011; Klein et al. 2013; Mund et al. 2015; Gustavsson et al. 2017; Pukkala 2017), da ihr Kohlenstoffvorrat vor allem in der Biomasse in den ersten Jahrzehnten stark ansteigt (Meyer et al. 2021). Zwischen den verschiedenen Studien variiert der Zeitpunkt, ab dem die Waldnutzung zu einer höheren Mitigationsleistung führt, sehr stark. Während nach WBAEV und WBW (2016) von einer unmittelbar eintretenden geringeren Mitigationsleistung ungenutzter Wälder auszugehen ist, zeigen andere Studien in Abhängigkeit von der Baumartenzusammensetzung eine Überlegenheit für mehrere Jahrzehnte (Köhl et al. 2011; Klein et al. 2013; Herbst et al. 2015) oder für mehr als 100 Jahre (Pukkala 2017).

Die große Schwankungsbreite der bisherige Abschätzungen hat ihre Ursache auch darin, dass die Modellannahmen für die Veränderung des Kohlenstoffspeichers in ungenutzten Wäldern einer großen Unsicherheit unterliegen, weil sie entweder auf Untersuchungen in Wirtschaftswäldern oder auf einer geringen Datenbasis unbewirtschafteter Wälder beruhen. Empirische Daten aus nicht genutzten Wäldern, die für die NWE-Flächenkulisse repräsentativ sind, fehlen weitgehend für den Bodenspeicher. Entscheidend für die Kohlenstoffbilanz ungenutzter Wälder sind zudem natürliche Störungen, deren Art, Ausmaß und Häufigkeit in der überwiegend genutzten Waldlandschaft Mitteleuropas schwer abzuschätzen sind.

Die Geschichte von Wäldern mit natürlicher Entwicklung in Deutschland reicht weit zurück. So wurden bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts einzelne nutzungsfreie Waldschutzgebiete in Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Hessen eingerichtet (Schramm & Hartard 2009). Das in den 1930er Jahren entwickelte Konzept für Naturwaldreservate sorgte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für einen merklichen Anstieg der NWE-Fläche in Ost- und Westdeutschland (Schramm & Hartard 2009; Meyer et al. 2011). Auch die ersten Nationalparke wurden in dieser Zeit ausgewiesen. Empfehlungen für spezifische Flächenanteile von NWE am Gesamtwald folgten schon ab den 1990er Jahren (Länderarbeitsgemeinschaft für Naturschutz & Erholung 1992; Sachverständigenrat für Umweltfragen 2000, 2004). Um das UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) von 1992 für Deutschland umzusetzen, wurde im Jahr 2007 die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) verabschiedet (Vereinte Nationen 1992; BMUB 2007). Für den Lebensraum Wald beinhaltet die NBS verschiedene Zielsetzungen, die den Erhalt bzw. die Entwicklung natürlicher und naturnaher Waldgesellschaften sowie naturschutzfachlich bedeutsamer historischer Nutzungsformen sicherstellen sollen.

Als ein wesentliches Ziel wurde angestrebt, dass sich bis zum Jahr 2020 fünf Prozent der Waldfläche Deutschlands natürlich entwickeln können. Für Wälder der öffentlichen Hand sollte der Anteil ungenutzter Wälder zehn Prozent betragen, um deren Vorbild- und Gemeinwohlfunktion hervorzuheben. Das letztlich in der NBS aufgegriffene 5 %-Ziel stellt dabei jedoch keine wissenschaftlich hergeleitete Größe, sondern vielmehr das Ergebnis eines politischen Aushandlungs- und Abwägungsprozesses dar (Höltermann 2013).

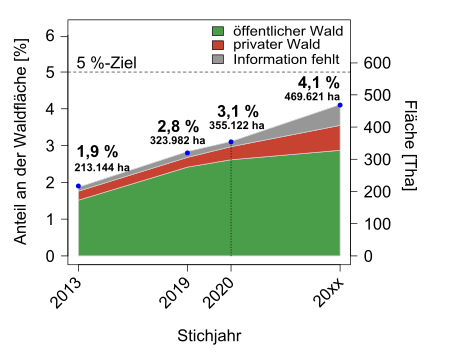

Im Jahr 2019 hatten beinahe alle Bundesländer das NWE-Ziel übernommen und NWE-Flächen beispielsweise in Form von Naturwaldreservaten oder Nationalparken ausgewiesen (Engel 2019). Hierdurch hat sich die Fläche an Wäldern, die für einen dauerhaften Prozessschutz gesichert sind, auf inzwischen rund 355.000 ha erhöht (vgl. Abb. 4 mit Stand 2020; Steinacker et al. 2023). Dies entspricht einem Anteil an der Gesamtwaldfläche von 3,1 Prozent. Der Großteil der NWE-Flächen ist dabei im Staats- bzw. Landeswald verortet, gefolgt vom Bundeswald und Flächen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (Steinacker et al. 2023).

Aufbauend auf die EU-Biodiversitätsstrategie wurde 2021 die neue EU-Waldstrategie 2030 entworfen, die die naturschutzfachlichen Ziele für europäische Wälder weiter definiert (Europäische Kommission 2021). Neben dem Kernaspekt der nachhaltigen Nutzung der Wälder findet auch gleichzeitig auch die Unterschutzstellung von Wäldern Eingang in diese Strategie. Ergänzend wurden außerdem zwei Leitlinien von der EU Kommission veröffentlicht. Während sich die erste Leitlinie auf die Aufforstung und Wiederbewaldung über Naturverjüngung sowie Pflanzung fokussiert, wird in der zweiten Leitlinie der zukünftige Umgang mit Primär- und Urwäldern erörtert. Dabei wird im Besonderen die Bedeutung der Kartierung dieser Wälder in den Mitgliedsstaaten hervorgehoben. Da viele NWE-Flächen auch die hier festgelegten Kriterien der als zu schützenden Wälder erfüllen, ist von einer großen Schnittmenge zwischen diesen national dauerhaft geschützten und europäisch als schützenswert ausgelobten Wäldern auszugehen (Timm et al. 2022).

Im Jahr 2022 wurde in einer Neuauflage der UN-Biodiversitätskonferenz ein Beschluss zum Erhalt und der Förderung der Biodiversität im Kunming-Montreal-Biodiversitätsrahmen (GBF) gefasst. Die Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, verpflichten sich vor dem Hintergrund der globalen Biodiversitätskrise unter anderem dazu, dass „[...] sich bis 2030 mindestens 30 Prozent der Flächen degradierter Land-, Binnengewässer- sowie Meeres- und Küstenökosysteme in einem Prozess der wirksamen Wiederherstellung befinden [...]“ und „[...] dringende Managementmaßnahmen zur Beendigung des vom Menschen verursachten Aussterbens bekanntermaßen bedrohter Arten und zur Erholung und zum Schutz von Arten, insbesondere bedrohten Arten, ergriffen werden [...]“ (United Nations 2022).

Das 2024 verabschiedete Nature Restoration Law der EU beinhaltet ebenfalls den Schutz der europäischen Waldökosysteme zum Zweck der Förderung der Biodiversität. Als Indikator soll unter anderem der Anteil an liegendem und stehendem Totholz, das Vorkommen von waldtypischen Vogelarten und unterschiedlicher Altersstrukturen der Bäume, die Habitatkontinuität und der Vorrat an organischem Kohlenstoff dienen (Europäische Kommission 2022).

Als Reaktion auf internationale Beschlüsse zum globalen Schutz der Biodiversität und Ökosysteme wurde auch die nationale Biodiversitätsstrategie überarbeitet. In der Nationalen Biodiversitätsstrategie 2030 ist das NWE5-Ziel erneut festgesetzt und wird damit auch in der Zukunft fester Bestandteil der nationalen Naturschutzbemühungen bleiben (BMUV 2024).

Nach Höltermann (2013) zeichnen sich Naturwälder typischerweise durch „eine große Altersspanne der Baumindividuen mit überdurchschnittlich vielen Altbäumen, eine sowohl vertikal als auch horizontal heterogene Strukturierung, ein[en] kontinuierlich hohe[n] Anteil an stehendem und liegendem Totholz unterschiedlicher Dimension und Zersetzungsgrade sowie die Präsenz vielfältiger Sonderstrukturen und Mikrohabitate“ aus.

Im Folgenden soll beispielhaft anhand der Bilanzierung von 2020 die naturschutzfachliche Qualität einer NWE-Kulisse dargestellt werden, die die abgedeckte Vielfalt der Baumarten, Größen- und Altersklassen sowie standörtlichen Bedingungen analysiert (zur Methodik vgl. Meyer & Engel 2016; Schultze et al. 2016).

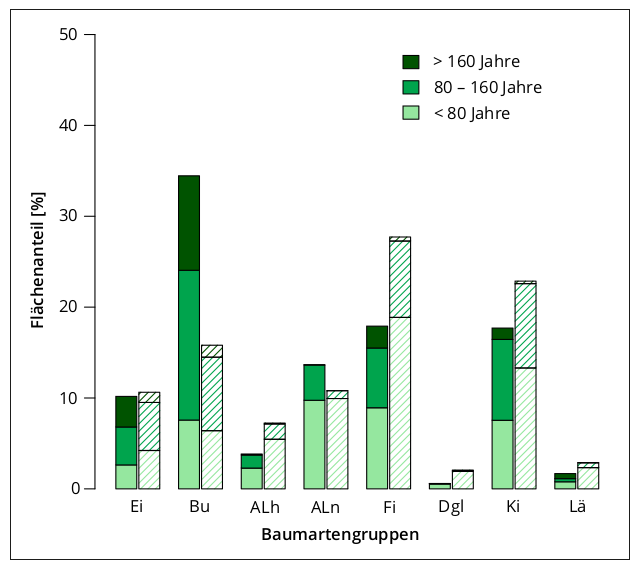

In der Baumartenzusammensetzung der NWE-Kulisse dominieren Laubbaumarten, v. a. Buchen (vgl. Abb. 6 und 7; Steinacker et al 2023). Gerade kleinere NWE-Gebiete sind vergleichsweise naturnah bestanden. In einigen großen NWE-Gebieten (z. B. Nationalparke Harz, Eifel, Schwarzwald und Bayerischer Wald) sowie auf ehemaligen Truppenübungsplätzen im Nationalen Naturerbe finden sich hingegen mitunter auch standortfremde Nadelbaumbestände.

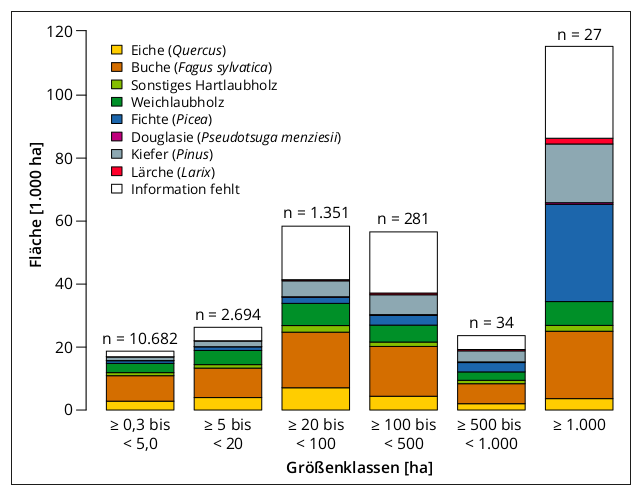

Die NWE-Flächen decken ein breites Spektrum unterschiedlicher Größenklassen ab (vgl. Abb. 7; Steinacker et al. 2023). Die optimale Größe von Schutzgebieten wird in der Naturschutzbiologie seit langem diskutiert. Kernfrage der sogenannten „SLOSS-Debatte“ ist, ob in einem Schutzgebietsnetzwerk wenige große oder viele kleine Schutzgebiete zu bevorzugen sind (Wintle et al. 2019; Fahrig 2020; Arroyo‐Rodríguez et al. 2020; Fahrig et al. 2022; Riva & Fahrig 2022). Insgesamt kann aus dem wissenschaftlichen Diskurs geschlussfolgert werden, dass verschiedene Größenklassen unterschiedliche Funktionen beim Schutz der waldtypischen Biodiversität erfüllen. Daher bewerten wir das Vorhandensein von sowohl kleinen Trittsteinen als auch mittelgroßen Gebieten mit einer natürlichen Phasendynamik und großflächigen Wildnisgebieten in der NWE-Kulisse als vorteilhaft.

Mit Blick auf die Altersstruktur weist die NWE-Kulisse eine überwiegend ausgeglichene Altersklassenverteilung auf (vgl. Abb. 6; Steinacker et al. 2023). Hierdurch werden insbesondere auch die frühen und späten Waldentwicklungsphasen abgedeckt, welche eine große Bedeutung für den Erhalt der biologischen Vielfalt haben und derzeit in Mitteleuropa unterrepräsentiert sind (Swanson et al. 2011; Hilmers et al. 2018; Leidinger et al. 2020). Im Vergleich zum deutschen Wald insgesamt ist ein höherer Anteil älterer Bestände in der NWE-Kulisse zu beobachten.

Nach der Methodik von Meyer und Engel (2016) wurde die NWE-Kulisse in 2020 des Weiteren hinsichtlich der Verteilung von potenziellen Standorten der natürlichen Waldtypen analysiert. Betrachtet man die aus der Karte der potenziell natürlichen Vegetation abgeleiteten Standorte der natürlichen Waldtypen, so enthält die NWE-Kulisse alle in Deutschland relevanten natürlichen Waldtypen (Steinacker et al. 2023). Die Standorte der seltenen natürlichen Waldtypen sind dabei mindestens proportional in der NWE-Kulisse vertreten. Lediglich die Standorte von trocken-warmen Eichen-Hainbuchenwäldern, bodensauren Buchenwäldern und frischen bis feuchten Birken-Eichenwäldern sind bislang unterrepräsentiert im Vergleich zu ihrer Häufigkeit im Gesamtwald.

Unter jenen zuvor genannten Gesichtspunkten ist die NWE-Gebietskulisse von 2020 überwiegend positiv zu bewerten (Steinacker et al. 2023).

Trotz kontroverser Debatten über das 5 %-NWE-Ziel und die Auswirkungen natürlicher Waldentwicklung auf die Kohlenstoffbilanz und die Artenvielfalt (vgl. Kapitel 1.4) besteht größtenteils Einigkeit darüber, dass auch Prozessschutzflächen im Wald sinnvoll sind, da nicht alle Lebensraumfunktionen im Zuge einer flächendeckenden Bewirtschaftung erfüllt werden können (Spellmann 2003; Wagner 2004; Winkel 2008; Ammer & Puettmann 2009). Meyer et al. (2016b) beschreiben eine multifunktionale Landschaftsmatrix, welche – übertragen auf den Wald – eine Vielzahl von Wirtschaftswaldflächen mit integrativen Naturschutzmaßnahmen mit einigen segregativen Elementen (Vorrangflächen für Produktion einerseits und Vorrangflächen für Naturschutz andererseits) kombiniert. In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass die NBS nicht nur natürliche und naturnahe Waldgesellschaften als schützenswert einstuft, sondern auch die durch historische Nutzungsformen entstandenen Kulturwälder wie Mittel-, Nieder- und Hutewälder (BMUB 2007). Für den Erhalt jener Waldtypen, aber auch für den Schutz bestimmter anderer Lebensräume sind ggf. andere Naturschutzmaßnahmen zu wählen. Im Sinne einer differenzierten Naturschutzstrategie wären NWE-Flächen demnach als ein Baustein einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung zu verstehen.

Auf nationaler sowie internationaler Ebene ist erkennbar, dass NWE weiterhin ein naturschutzpolitisches Ziel bleibt. So soll in der nächsten NBS, welche derzeit durch das Bundesumweltministerium vorbereitet wird, beispielsweise das 5 %-Ziel wiederaufgegriffen werden. Auch das „Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz“ (BMUV 2023) greift Waldwildnis als wichtige Komponente auf. Darüber hinaus gibt es in der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 Bestrebungen, deutlich höhere Flächenanteile in einen Prozessschutz zu überführen (Europäische Kommission 2020; EU Commission 2022).

Die 2020 durchgeführte Bilanzierung zeigte in diesem Kontext, dass ein weiterer Anstieg der bundesweiten NWE-Fläche für die nächsten Jahre zu erwarten ist (vgl. Kapitel 1.1 und Abb. 4). Zu diesem Zeitpunkt befanden sich bereits Flächenneuausweisungen und -erweiterungen in Planung. Bedeutsam für den vorhergesagten künftigen Flächenzuwachs ist auch der Abschluss von mittelfristigen Renaturierungs- und Waldumbaumaßnahmen in einigen Nationalparkflächen sowie dem Nationalen Naturerbe.

Relevant sind darüber hinaus faktisch nutzungsfreie Wälder, welche z. B. aufgrund von fehlender Dauerhaftigkeit oder Verbindlichkeit der Nichtnutzung bislang nicht in der Bilanz berücksichtigt werden konnten (Engel et al. 2016, 2019; Steinacker et al. 2020). Sie stellen ein erhebliches Potenzial für die Ergänzung der NWE-Schutzgebietskulisse dar.

Ammer C et al. 2017. Waldbewirtschaftung und Biodiversität: Vielfalt ist gefragt! AFZ-DerWald 72:20–25.

Ammer C, Puettmann K. 2009. Waldbau, quo vadis? - Waldbewirtschaftung zwischen Funktionenorientierung und Multifunktionalität. forstarchiv 80:90–96.

Arroyo‐Rodríguez V et al. 2020. Designing optimal human‐modified landscapes for forest biodiversity conservation. Ecology Letters 23:1404–1420.

Bässler C, Müller J. 2010. Importance of natural disturbance for recovery of the rare polypore Antrodiella citrinella Niemelä & Ryvarden. Fungal Biology 114:129–133.

Bässler C, Müller J. 2015. Selbst naturnahe Waldwirtschaft stört biologische Prozesse. AFZ-DerWald 70:42–43.

Bässler C, Müller J, Svoboda M, Lepšová A, Hahn C, Holzer H, Pouska V. 2012. Diversity of wood-decaying fungi under different disturbance regimes—a case study from spruce mountain forests. Biodiversity and Conservation 21:33–49.

Blaschke M, Schmuderer D, Thiele N, Ritter N, Förster B. 2016. Waldentwicklung in den NWR des Bayerischen Waldes. AFZ-DerWald 71:51–54.

BMUV. 2023. Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz. BONIFATIUS GmbH Druck – Buch – Verlag, Paderborn.

BMUV. 2024. Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 - Beschluss des Bundeskabinetts vom 18. Dezember 2024. Available from https://www.bundesumweltministerium.de/download/die-nationale-strategie-zur-biologischen-vielfalt-2030-nbs-2030.

Bolte A et al. 2022. Optionen und Ergebnisoffenheit sind in der Forstwirtschaft gefragt - eine Entgegnung. AFZ-DerWald 77:49–50.

Bradtka J, Bässler C, Müller J. 2010. Baumbewohnende Flechten als Zeiger für Prozessschutz und ökologische Kontinuität im Nationalpark Bayerischer Wald. Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz 9: 49-63.

Braunisch V. 2015. Natur zulassen - ein Konzept für den Prozessschutz. AFZ-DerWald 70:29–32.

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. 2024. Der Wald in Deutschland - Ausgewählte Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur. Bonn.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), editor. 2007. Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Kabinettsbeschluss vom 7. November 2007. Publikationsversand der Bundesregierung, Rostock.

Christophel D, Spengler S, Schmidt B, Ewald J, Prietzel J. 2013. Customary selective harvesting has considerably decreased organic carbon and nitrogen stocks in forest soils of the Bavarian Limestone Alps. Forest Ecology and Management 305:167–176.

Dieler J, Uhl E, Biber P, Müller J, Rötzer T, Pretzsch H. 2017. Effect of forest stand management on species composition, structural diversity, and productivity in the temperate zone of Europe. European Journal of Forest Research 136:739–766.

Engel F. 2019. Perspektiven und Potenziale für die Gestaltung eines kohärenten Systems von Wäldern mit natürlicher Entwicklung in Deutschland. Dissertation. Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen. Available from http://hdl.handle.net/21.11130/00-1735-0000-0005-132D-4.

Engel F, Meyer P, Bauhus J, Gärtner S, Reif A, Schmidt M, Schultze J, Wildmann S, Spellmann H. 2016. Wald mit natürlicher Entwicklung – ist das 5-%-Ziel erreicht? AFZ-DerWald 71:46–48.

Engel F, Meyer P, Demant L, Spellmann H. 2019. Wälder mit natürlicher Entwicklung in Deutschland: Projekt NWePP. AFZ-DerWald 74:30–33.

EU Commission. 2022. Criteria and guidance for protected areas designations. SWD(2022) 23 final:1–28.

Europäische Kommission. 2020. EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 Mehr Raum für die Natur in unserem Leben. Brüssel. Available from https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/DE/COM-2020-380-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF (accessed July 14, 2020).

Europäische Kommission. 2021. MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN Neue EU-Waldstrategie für 2030. Available from https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0d918e07-e610-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF.

Europäische Kommission. 2022. Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über die Wiederherstellung der Natur. Available from https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f5586441-f5e1-11ec-b976-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF.

Fahrig L. 2020. Why do several small patches hold more species than few large patches? Global Ecology and Biogeography 29:615–628.

Fahrig L et al. 2022. Resolving the SLOSS dilemma for biodiversity conservation: a research agenda. Biological Reviews 97:99–114.

Flensted KK, Bruun HH, Ejrnæs R, Eskildsen A, Thomsen PF, Heilmann-Clausen J. 2016. Red-listed species and forest continuity – A multi-taxon approach to conservation in temperate forests. Forest Ecology and Management 378:144–159.

Grüneberg E, Ziche D, Wellbrock N. 2014. Organic carbon stocks and sequestration rates of forest soils in Germany. Global Change Biology 20:2644–2662.

Gustavsson L, Haus S, Lundblad M, Lundström A, Ortiz CA, Sathre R, Truong NL, Wikberg P-E. 2017. Climate change effects of forestry and substitution of carbon-intensive materials and fossil fuels. Renewable and Sustainable Energy Reviews 67:612–624.

Halme P, Toivanen T, Honkanen M, Kotiaho JS, Mönkkönen M, Timonen J. 2010. Flawed Meta-Analysis of Biodiversity Effects of Forest Management. Conservation Biology 24:1154–1156.

Härdtle W, Oheimb v. G, Westphal C. 2001. Vergleichende Untersuchungen zur Struktur und Vegetation von Natur- und Wirtschaftswäldern des Tieflandes auf Grundlage räumlich expliziter Vegetationsmodelle. Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 13:183–196.

Harthun M. 2017. Natürliche Wälder: Unnötig, zu teuer, gefährlich, unmoralisch? Naturschutz und Landschaftsplanung 49: 195-201.

Hasenauer H. 2011. Überlegungen zur CO2-Bilanz von Waldökosystenen. Austrian Journal of Forest Science 128:33–52.

Herbst M, Mund M, Tamrakar R, Knohl A. 2015. Differences in carbon uptake and water use between a managed and an unmanaged beech forest in central Germany. Forest Ecology and Management 355:101–108.

Hessenmöller D, Schulze E-D, Großmann M. 2008. Bestandesentwicklung und Kohlenstoffspeicherung des Naturwaldes “Schönstedter Holz” im Nationalpark Hainich. Allg. Forst- und Jagdzeitung 179:209–219.

Heurich M. 2008. Waldentwicklung und Nationalparkplanung im Nationalpark Bayerischer Wald. Forst und Holz 63:34–39.

Hilmers T, Friess N, Bässler C, Heurich M, Brandl R, Pretzsch H, Seidl R, Müller J. 2018. Biodiversity along temperate forest succession. Journal of Applied Ecology 55: 2756-2766.

Höltermann A. 2013. Das 5%-Ziel - Begründung und Bedeutung. Holz-Zentralblatt:977–978.

Höltermann A, Reise J, Finck P, Riecken U. 2020. Forstlich ungenutzte Wälder in Deutschland. Natur und Landschaft 95:80–87.

Idoate-Lacasia J, Stillhard J, Portier J, Brang P, Zimmermann S, Bigler C, Bugmann H, Hobi ML. 2024. Long-term biomass dynamics of temperate forests in Europe after cessation of management. Forest Ecology and Management 554:121697.

Jacob M, Bade C, Calvete H, Dittrich S, Leuschner C, Hauck M. 2013. Significance of Over-Mature and Decaying Trees for Carbon Stocks in a Central European Natural Spruce Forest. Ecosystems 16:336–346.

Janisch JE, Harmon ME. 2002. Successional changes in live and dead wood carbon stores: implications for net ecosystem productivity. Tree Physiology 22:77–89.

Keidel S, Meyer P, Bartsch N. 2008. Regeneration eines naturnahen Fichtenwaldökosystems im Harz nach großflächiger Störung. forstarchiv 79:187–196.

Klein D, Höllerl S, Blaschke M, Schulz C. 2013. The Contribution of Managed and Unmanaged Forests to Climate Change Mitigation—A Model Approach at Stand Level for the Main Tree Species in Bavaria. Forests 4:43–69.

Knohl A, Kolle O, Buchmann N, Schulze E-D. 2003. Large carbon uptake by an unmanaged 250 year old deciduous forest in Central Germany. Agricultural and Forest Meteorology 118:151–167.

Köhl M et al. 2011. Nutzungsverzicht oder Holznutzung? - Auswirkungen auf die CO2-Bilanz im langfristigen Vergleich. AFZ-DerWald 66:25–27.

Kölling C. 2003. Turnierplatz der Baumarten: Naturwaldreservate als Belegexemplare natürlicher Waldgesellschaften. LWF aktuell 40:24–25.

Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung - AGENDA 21. 1992. Rio de Janeiro.

Kriebitzsch W-U, Bültmann H, Oheimb v. G, Schmidt M, Thiel H, Ewald J. 2013. Forest-specific diversity of vascular plants, bryophytes, an lichens. In: Kraus, D.; Krum, F. (Hrsg.): Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute:158–169.

Krueger I, Schulz C, Borken W. 2017. Stocks and dynamics of soil organic carbon and coarse woody debris in three managed and unmanaged temperate forests. European Journal of Forest Research 136:123–137.

Länderarbeitsgemeinschaft für Naturschutz L, Erholung. 1992. Lübecker Grundsätze des Naturschutzes. Schriftenreihe LANA.

Larrieu L, Cabanettes A. 2012. Species, live status, and diameter are important tree features for diversity and abundance of tree microhabitats in subnatural montane beech fir forests. NRC Research Press.

Larrieu L, Cabanettes A, Delarue A. 2012. Impact of silviculture on dead wood and on the distribution and frequency of tree microhabitats in montane beech-fir forests of the Pyrenees. European Journal of Forest Research 131:773–786.

Larrieu L, Cabanettes A, Gouix N, Burnel L, Bouget C, Deconchat M. 2017. Development over time of the tree-related microhabitat profile: the case of lowland beech–oak coppice-with-standards set-aside stands in France. European Journal of Forest Research 136:37–49.

Lehnert LW, Bässler C, Brandl R, Burton PJ, Müller J. 2013. Conservation value of forests attacked by bark beetles: Highest number of indicator species is found in early successional stages. Journal for Nature Conservation 21:97–104.

Leidinger J et al. 2020. Formerly managed forest reserves complement integrative management for biodiversity conservation in temperate European forests. Biological Conservation 242:1–9.

Leidinger J et al. 2021. Shifting tree species composition affects biodiversity of multiple taxa in Central European forests. Forest Ecology and Management 498:119552.

Luick R, Hennenberg K, Leuschner C, Grossmann M, Jedicke E, Schoof N, Waldenspuhl T. 2021. Urwälder, Natur- und Wirtschaftswälder im Kontext von Biodiversitäts- und Klimaschutz - Teil 1: Funktionen für die biologische Vielfalt und als Kohlenstoffsenke und ‑speicher. Naturschutz und Landschaftsplanung (NuL) 53:12–25.

Luick R, Hennenberg K, Leuschner C, Grossmann M, Jedicke E, Schoof N, Waldenspuhl T. 2022. Urwälder, Natur- und Wirtschaftswälder im Kontext von Biodiversitäts- und Klimaschutz - Teil 2: Das Narrativ von der Klimaneutralität der Ressource Holz. Naturschutz und Landschaftsplanung (NuL) 54:22–35.

Luyssaert S, Schulze E-D, Börner A, Knohl A, Hessenmöller D, Law BE, Ciais P, Grace J. 2008. Old-growth forests as global carbon sinks. Nature 455:213–215.

Meyer P. 2013. Wie schnell werden Wirtschaftswälder zu Urwäldern? AFZ-DerWald 68:11–13.

Meyer P. 2018. Wald ohne Bewirtschaftung: Sinnvoll oder überflüssig? AFZ-DerWald 73:26–29.

Meyer P. 2019. Natürliche Dynamik mitteleuropäischer Fichtenwälder unter dem Einfluss des Klimawandels am Beispiel der Waldforschungsfläche Bruchberg im Nationalpark Harz - Heile Welt Nationalpark? - Tagung 2018 in Drübeck. Schriftenreihe aus dem Nationalpark Harz 17:34–43.

Meyer P, Blaschke M, Schmidt M, Sundermann M, Schulte U. 2016a. Wie entwickeln sich Buchen- und Eichen-FFH-Lebensraumtypen in Naturwaldreservaten? - Eine Bewertung anhand von Zeitreihendaten - [How do beech and oak habitat types according to the Habitats Directive develop in Natural Forest Reserves? An evaluation using time series data]. Naturschutz und Landschaftsplanung 48:5–14.

Meyer P, Demant L, Prinz J. 2016b. Landnutzung und biologische Vielfalt in Deutschland – Welchen Beitrag zur Nachhaltigkeit können Großschutzgebiete leisten? Raumforschung und Raumordnung 74:495–508.

Meyer P, Engel F. 2016. Repräsentativität der Wälder mit natürlicher Entwicklung in Deutschland. Pages 151–190 Naturschutz und Biologische Vielfalt. Available from https://www.researchgate.net/publication/305253798.

Meyer P, Lorenz K, Mölder A, Steffens R, Schmidt W, Kompa T, Wevell von Krüger A. 2015. Naturwälder in Niedersachsen - Schutz und Forschung. Band 2: Niedersächsisches Bergland. Leinebergland-Druck. Göttingen.

Meyer P, Mölder A. 2017. Mortalität von Buchen und Eichen in niedersächsischen Naturwäldern [Beech and oak mortality in strict forest reserves, Lower Saxony, Germany]. forstarchiv 88:127–130.

Meyer P, Mölder A, Feldmann E, Demant L, Schmidt M. 2022. Neue Naturwälder in Deutschland. Hotspots für Forschung und biologische Vielfalt im Klimawandel. Geographische Rundschau 1/2:28–31.

Meyer P, Nagel R, Feldmann E. 2021. Limited sink but large storage: Biomass dynamics in naturally developing beech (Fagus sylvatica) and oak (Quercus robur, Quercus petraea) forests of north‐western Germany. Journal of Ecology 109:3602–3616.

Meyer P, Petereit A, Spellmann H. 2019. Waldnaturschutz als Entwicklungs- und Konfliktfeld: Einleitung in das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Naturschutz im Landeswald. In: Winkel G., Spellmann H., Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Naturschutz im Landeswald, BfN-Skripten 542: 22–37.

Meyer P, Schmidt M. 2011. Accumulation of dead wood in abandoned beech (Fagus sylvatica L.) forests in northwestern Germany. Forest Ecology and Management 261:342–352.

Meyer P, Schmidt M, Spellmann H, Bedarff U, Bauhus J, Reif A, Späth V. 2011. Aufbau eines Systems nutzungsfreier Wälder in Deutschland. Natur und Landschaft 86:243–249.

Meyer P, Unkrig W, Griese F. 2000. Dynamik der Buche (Fagus sylvatica L.) in nordwestdeutschen Naturwäldern. Forst und Holz 55:470–477.

Meyer P, Wevell von Krüger A, Steffens R, Unkrig W. 2006. Naturwälder in Niedersachsen - Schutz und Forschung. Band 1: Niedersächsisches Tiefland. Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Göttingen, Braunschweig.

Mölder A, Schmidt M, Engel F, Schönfelder E, Schulz F. 2015. Bryophytes as indicators of ancient woodlands in Schleswig-Holstein (Northern Germany). Ecological Indicators 54:12–30.

Mori AS, Isbell F, Seidl R. 2018. β-Diversity, Community Assembly, and Ecosystem Functioning. Trends in Ecology & Evolution 33:549–564.

Müller J, Bütler R. 2010. A review of habitat thresholds for dead wood: a baseline for management recommendations in European forests. European Journal of Forest Research 129:981–992.

Müller J, Engel H, Blaschke M. 2007a. Assemblages of wood-inhabiting fungi related to silvicultural management intensity in beech forests in southern Germany. European Journal of Forest Research 126:513–527.

Müller J, Hothorn T, Pretzsch H. 2007b. Long-term effects of logging intensity on structures, birds, saproxylic beetles and wood-inhabitating fungi in stands of European beech Fagus sylvatica L. Forest Ecology and Management 242:297–305.

Müller J, Noss RF, Bussler H, Brandl R. 2010. Learning from a “benign neglect strategy” in a national park: Response of saproxylic beetles to dead wood accumulation. Biological Conservation 143:2559–2569.

Mund M. 2004. Carbon pools of European beech forests (Fagus sylvatica) under different silvicultural management. Berichte des Forschungszentrums Waldökosysteme A, 189:256.

Mund M, Frischbier N, Profft I, Raacke J, Richter F, Ammer C. 2015. Klimaschutzwirkung des Wald- und Holzsektors: Schutz- und Nutzungsszenarien für drei Modellregionen in Thüringen.

Mund M, Schulze E-D. 2006. Impacts of forest mangement on the carbon budget of European beech (Fagus sylvatica) forests. Allg. Forst- und Jagdzeitung 177:47–63.

Nagel R, Meyer P, Blaschke M, Feldmann E. 2023. Strict forest protection: A meaningful contribution to Climate-Smart Forestry? An evaluation of temporal trends in the carbon balance of unmanaged forests in Germany. Frontiers in Forests and Global Change 6:1099558.

Paillet Y et al. 2010. Biodiversity Differences between Managed and Unmanaged Forests: Meta-Analysis of Species Richness in Europe. Conservation Biology 24:101–112.

Paillet Y, Pernot C, Boulanger V, Debaive N, Fuhr M, Gilg O, Gosselin F. 2015. Quantifying the recovery of old-growth attributes in forest reserves: A first reference for France. Forest Ecology and Management 346:51–64.

Parviainen J, Bucking W, Vandekerkhove K, Schuck A, Paivinen R. 2000. Strict forest reserves in Europe: efforts to enchance biodiversity and research on forest left for free development in Europe (EU-COST-Action E4). Forestry 73(2):107–118.

Pregitzer KS, Euskirchen ES. 2004. Carbon cycling and storage in world forests: biome patterns related to forest age. Global Change Biology 10:2052–2077.

Pukkala T. 2017. Does management improve the carbon balance of forestry? Forestry 90:125–135.

Ralhan D et al. 2023. Temperate Primary Forest Biomass Accumulates over Centuries-Long Time Frames. Ecosystems 26:1685-1702.

Riva F, Fahrig L. 2022. The disproportionately high value of small patches for biodiversity conservation. Conservation Letters 15:1–7.

Rohner B, Bigler C, Wunder J, Brang P, Bugmann H. 2012. Fifty years of natural succession in Swiss forest reserves: changes in stand structure and mortality rates of oak and beech. Journal of Vegetation Science 23:892–905.

Rohner B, Bugmann H, Brang P, Wunder J, Bigler C. 2013. Eichenrückgang in Schweizer Naturwaldreservaten. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 164:328–336.

Sachverständigenrat für Umweltfragen. 2000. Umweltgutachten 2000: Schritte ins nächste Jahrtausend. Metzler-Poeschel, Stuttgart.

Sachverständigenrat für Umweltfragen. 2004. Umweltgutachten 2004. Umweltpolitische Handlungsfähigkeit sichern. Nomos Verlagsgesellschaft.

Sachverständigenrat für Umweltfragen. 2016. Umweltgutachten 2016 - Impulse für eine integrative Umweltpolitik.

Schall P et al. 2018a. The impact of even-aged and uneven-aged forest management on regional biodiversity of multiple taxa in European beech forests. Journal of Applied Ecology 55:267–278.

Schall P, Schulze E-D, Fischer M, Ayasse M, Ammer C. 2018b. Relations between forest management, stand structure and productivity across different types of Central European forests. Basic and Applied Ecology 32:39–52.

Schmidt M, Meyer P, Paar U, Evers J. 2009. Bedeutung der Habitatkontinuität für die Artenzusammensetzung und-vielfalt der Waldvegetation. forstarchiv 80:195-201.

Schmidt M, Mölder A, Schönfelder E, Engel F, Fortmann-Valtink W. 2016. Charcoal kiln sites, associated landscape attributes and historic forest conditions: DTM-based investigations in Hesse (Germany). Forest Ecosystems 3:16.

Schmidt M, Mölder A, Schönfelder E, Engel F, Schmiedel I, Culmsee H. 2014. Determining ancient woodland indicator plants for practical use: A new approach developed in northwest Germany. Forest Ecology and Management 330:228–239.

Schmidt M, Schmidt W. 2007. Vegetationsökologisches Monitoring in Naturwaldreservaten. forstarchiv 78:205–214.

Schramm E, Hartard B. 2009. Biodiversität und Klimawandel in der Naturwalddebatte – eine Diskursfeldanalyse.

Schultze J, Reif A, Gärtner S, Bauhus J, Engel F, Späth V. 2016. Naturschutzfachliche Bewertung der Wälder mit natürlicher Entwicklung in Deutschland. Naturschutz und Biologische Vielfalt 145:75–150.

Schulze ED. 2018. Effects of forest management on biodiversity in temperate deciduous forests: An overview based on Central European beech forests. Journal for Nature Conservation 43:213–226.

Schulze E-D et al. 2019. Positive association between forest management, environmental change, and forest bird abundance. Forest Ecosystems 6:3.

Schulze E-D, Ammer C. 2015. Konflikte um eine nachhaltige Entwicklung der Biodiversität: Spannungsfeld Forstwirtschaft und Naturschutz. Biologie in unserer Zeit 5:304–315.

Schuster U. 2010. Der Prozessschutzgedanke in Deutschland: Seine Ursprünge, seine Verfechter, seine Argumentation. Wildnis zwischen Natur und Kultur: Perspektiven und Handlungsfelder für den Naturschutz, 34-40.

Seibold S, Bässler C, Brandl R, Büche B, Szallies A, Thorn S, Ulyshen MD, Müller J. 2016. Microclimate and habitat heterogeneity as the major drivers of beetle diversity in dead wood. Journal of Applied Ecology 53:934–943.

Spellmann H. 2003. Sicherung einer nachhaltigen Waldentwicklung auf überbetrieblichen Ebenen. Forstwissenschaftliches Centralblatt 122:250-257 (Zsfg.).

Spielvogel S, Prietzel J, Kögel-Knabner I. 2006. Soil Organic Matter Changes in a Spruce Ecosystem 25 Years after Disturbance. Soil Science Society of America 70:2130–2145.

Springer K et al. 2024. Identifying the stand properties that support both high biodiversity and carbon storage in German forests. Forest Ecology and Management 572:122328.

Steinacker C, Engel F, Meyer P. 2020. Natürliche Waldentwicklung: Wird das 5%-Ziel erreicht? Deutscher Waldbesitzer 6:15–16.

Steinacker C, Engel F, Meyer P. 2023. Natürliche Waldentwicklung in Deutschland: auf dem Weg zum 5 %-Ziel der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Natur und Landschaft 98:545–552.

Straußberger R. 1999. Untersuchungen zur Entwicklung bayerischer Kiefern-Naturwaldreservate auf nährstoffarmen Sanden. IHW-Verlag.

Straußberger R. 2001. Altes und Neues über die Buchen der Oberpfalz. LWF aktuell 31:30–31.

Stübner S, Späth V, Spellmann H, Bauhus J, Kühn A. 2016. Einordnung des 5 %-Ziels der Nationalen Biodiversitätsstrategie in den politischen Kontext. Pages 31–36 Naturschutz und Biologische Vielfalt.

Sturm K. 1993. Prozeßschutz - ein Konzept für naturschutzgerechte Waldwirtschaft. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 2:181–192.

Swanson ME, Franklin JF, Beschta RL, Crisafulli CM, DellaSala DA, Hutto RL, Lindenmayer DB, Swanson FJ. 2011. The forgotten stage of forest succession: early-successional ecosystems on forest sites. Frontiers in Ecology and the Environment 9:117–125.

Timm S, Dieter M, Fischer R, Günter S, Heinrich B, Iost S, Matthes U, Rock J, Rüter S, Schabel A. 2022. Konsequenzen der „EU-Biodiversitätsstrategie 2030 “für Wald und Forstwirtschaft in Deutschland: Abschlussbericht. LWF Materialien 17.

United Nations, editor. 1992. Convention on biological diversity.

United Nations. 2022. BESCHLUSS DER KONFERENZ DER VERTRAGSPARTEIEN DES ÜBEREINKOMMENS ÜBER DIE BIOLOGISCHE VIELFALT - 15/4. Globaler Biodiversitätsrahmen von Kunming-Montreal. Available from https://www.un.org/depts/german/umwelt/COP-15-DEC-4.pdf.

Vandekerkhove K, De Keersmaeker L, Baete H, Walleyn R. 2005. Spontaneous re-stablishment of natural structure and related biodiversity in a previously managed beech forest in Belgium after 20 years of non intervention. Forest Snow and Landscape Research 79 (1/2):145–156.

Wagner S. 2004. Möglichkeiten und Beschränkungen eines funktionsorientierten Waldbaus. Forst und Holz 59:105–111.

Walentowski H. 2011. Erhaltung der Biodiversität in europäischen Wäldern - Sowohl bewirtschaftete als auch unbewirtschaftete Wälder nötig. AFZ-DerWald 66:25–27.

WBAE (Wissenschaftlicher Beirat Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz), WBW (Wissenschaftlicher Beirat Waldpolitik beim BMEL). 2016. Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft sowie den nachgelagerten Bereichen Ernährung und Holzverwendung. Page 410.

Winkel G. 2008. Schutz von Wäldern außerhalb von Schutzgebieten - Zur Rolle von Segregation und Integration im globalen Waldnaturschutz. Natur und Landschaft 83:162–163.

Winter S. 2006. Naturnähe-Indikatoren für Tiefland-Buchenwälder. forstarchiv 77:94–101.

Winter S, Flade M, Schumacher H, Kerstan E, Möller G. 2005. The importance of near-natural stand structures for the biocoenosis of lowland beech forests. Forest Snow and Landscape Research 79:127–144.

Wintle BA et al. 2019. Global synthesis of conservation studies reveals the importance of small habitat patches for biodiversity. Proceedings of the National Academy of Sciences 116:909–914.

Wirth C, Bruelheide H, Farwig N, Maylin Marx J. 2024. Faktencheck Artenvielfalt. Bestandsaufnahme und Perspektiven für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Deutschland. oekom Verlag.

Wulf M. 1994. Überblick zur Bedeutung des Alters von Lebensgemeinschaften, dargestellt am Bei- spiel “historisch alter Wälder.” NNA-Berichte 7:3–14.